人事総務担当者の多岐にわたる業務のなかでも、とりわけ「ヒト」に関する領域は、頭を悩ませることが多いテーマと言えるでしょう。変化が激しい現代のビジネス環境にあって、安定的に人材を確保し、長く働いてもらうためにはどのようなサポートが必要となるのでしょうか。

今回は「人事総務担当者の知っておくべきこと」をテーマに、採用力の強化や人材定着率の向上につながる福利厚生のアプローチとして、「確定拠出年金制度」の仕組みをご紹介します。確定拠出年金の基本的な特徴やメリット、導入にあたって考えておくべきことなどを詳しく見ていきましょう。

福利厚生としての確定拠出年金

人事や総務に関する業務は幅広いものですが、従業員に安心して働き続けてもらうためには、退職金制度を拡充することも重要な取り組みです。近年では福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を取り入れている企業も増えてきています。

確定拠出年金とは、毎月決まった掛金を拠出して運用し、退職後に拠出金と運用益の合計金額を受け取れる制度のことです。給付金は公的年金制度に上乗せする形で受け取れるため、企業からすれば、従業員の老後の資産形成をサポートできる仕組みと言えます。

退職後にも目を向け、幅広い視点で福利厚生制度を拡充することで、従業員にはより多様な価値を提供することができます。その結果、人材採用での競争優位性が確立されたり、離職率の低下につながったりするのが大きなメリットです。

確定拠出年金(DC)と確定給付企業年金(DB)の違い

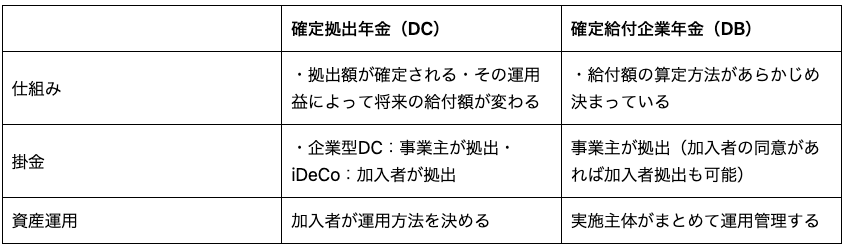

企業が整える年金制度には、確定拠出年金(DC)のほかに、確定給付企業年金(DB)と呼ばれる仕組みがあります。確定給付企業年金とは、労使の合意で将来の年金給付額を決めておき、それに対して必要な掛金を会社が拠出していくという仕組みです。

両者のもっとも大きな違いは、「どの部分が『確定』されているのか」という点にあります。確定拠出年金では、「毎月拠出される金額」が確定されるのが特徴です。

それに対して、確定給付企業年金は「退職時に給付する金額」が確定されるのが特徴です。企業からすれば、決めた金額の年金給付を約束した形になるため、「給付時に積立不足のリスクがある」「退職給付債務が発生する」といったデメリットが生じます。

一方、確定拠出年金の給付額は、拠出された金額の運用結果によって異なります。企業にとっては、毎月の決まった拠出金を負担した時点で退職金を給付したものとみなされるので、「積立不足のリスクがない」のが大きなメリットです。

法律で事業主の努力義務が定められている

確定拠出年金は、加入者自らが掛金の運用方針を決め、その成果によって給付額が変動する仕組みです。これは、確定給付企業年金と比べて、加入者(従業員)本人の責任が大きくなるという意味を持ちます。

そのため、企業が確定拠出年金制度を導入する場合は、従業員に対する継続的な投資教育の実施が努力義務として課せられています。

(事業主の責務)第二十二条 事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う第二十五条第一項の運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない。

(出典:e-Gov法令検索『確定拠出年金法 第二十二条』)

加入時だけでなく、加入後のアフターフォローも実施する必要があるため、多くの従業員を抱える企業ほど事務的な負担が大きくなってしまう点はデメリットと言えるでしょう。

投資教育の実施内容

確定拠出年金を導入するにあたり、投資教育は加入者全員に対して行う必要があります。内容や具体的な方法については明確な決まりがありませんが、単に広く浅い内容を扱うだけでは、従業員の理解を深めることはできません。

投資教育の目的は、従業員個人が「適切な投資判断が行えるようにする」ことにあるため、教育内容そのものにもきちんと目を向ける必要があります。

具体的な4つの投資教育

投資教育では、主に次の4つのテーマを軸として考えることができます。

・確定拠出年金制度の概要と仕組み

・金融商品の仕組みと特徴

・資産運用に関する基礎知識(リスクとリターンのとらえ方など)

・確定拠出年金を含めた老後の生活設計

まずは、確定拠出年金制度そのものについて、正しい理解を促さなければなりません。そのうえで、運用する金融商品の仕組みや、各商品の特徴についても丁寧に教える必要があります。

また、適切な投資行動を促すためには、資産運用や老後の資産形成といった幅広い視点からの教育的アプローチも大切です。「そもそも投資とはどのような行動なのか」「資産形成において退職金はどのような役割を持つのか」など、幅広いライフプランに応じたマネーリテラシーをつけてもらうのが理想と言えるでしょう。

そのためには、継続的な教育を行うとともに、専門的なスキル・経験に基づいたサポート体制を整えることも重要となります。

個別対応で投資教育を行ってくれる外部機関を見つけることが大切

投資教育の実施には専門的な知識が必要となるため、企業型確定拠出年金を扱う運営管理機関(金融機関)に任せるのも1つの方法です。しかし、運営管理機関は一般的な知識の提供は行えても、具体的な投資商品に関するアドバイスを行うことはできません。また、運営管理機関では個別相談などでの投資教育をほとんど行われていない現状です。

そのため、従業員のニーズに合わせて、ピンポイントで教育を行うのは難しいのが実情があります。きめ細やかなサポートを行うためには、従業員の投資経験や年齢などに応じて、柔軟に投資教育を実施してもらえる機関を探すことが大切になってきます。

確定拠出年金診断協会に相談してみよう

投資教育の委託先にはさまざまな選択肢がありますが、ここでは代表的な候補として、「一般社団法人確定拠出年金診断協会」の仕組みと特徴をご紹介します。確定拠出年金診断協会とは、豊富な実績と専門家によるネットワークを活かし、確定拠出年金に関する多様な課題の解消と加入者サポートを取り扱う団体です。

主に、次の4つの点が大きな特徴として挙げられます。

・個別相談による柔軟な対応

・個人の投資経験や年齢に応じたカスタマイズ性のある対応

・参加率を高めるための勉強会の実施

・豊富な実績と専門家ネットワーク

確定拠出年金診断協会を活用する大きなメリットは、従業員の個別相談が可能な点にあります。運営管理機関のように法的な制約を受けないため、「どういう商品をどのような視点で選べばよいか」など、加入者一人ひとりに沿った実践的なアドバイスを行えるのが特徴です。

また、一口に投資教育といっても、必要なアプローチは個人の投資経験や年齢によって異なります。当協会では一般的な勉強会では網羅できないような内容も、個別に対応できる体制を整えています。

さらに、投資の継続教育を行うにあたり、企業が抱えやすい悩みが「従業員の関心を引きつけられない」「研修やセミナーへの参加率が低い」という課題です。当協会ではこうした悩みの解決策として、「保険で損しない知識」「賃貸or持ち家」「住宅ローンの賢い借り方返し方」「新NISA完全攻略」など、参加者の興味をリアルタイムで引きつけられるテーマで勉強会を開催しています。

当協会ではこれまで多くの業界の企業にサービスを提供してきた実績と、培われた確かなノウハウを強みとしています。例えば、定期的に開催している金融機関向けDC研修会は、2025年5月1日時点までで151拠点、総勢3,667名の方を対象に行ってきた実績があります。

また、「確定拠出年金診断士®︎」という専門家の育成にも力を入れており、2025年5月1日現在で全国に852名の登録者がいます。全国各地に専門知識とスキルを備えた専門家ネットワークを構築することで、きめ細やかな個別相談にも十分に対応できる体制を整えています。

より効果的な投資教育を提供するなら

企業の人事総務を担当するうえでは、どのように従業員の福利厚生を充実させていくかも重要なテーマとなります。今回ご紹介した確定拠出年金制度は、企業が無理なく導入できる退職金制度として注目を集めており、福利厚生の拡充においても有力な制度と言えるでしょう。

ただし、導入にあたっては継続的な投資教育の努力義務が生じるなど、企業側に負担が生まれるのも確かです。導入計画を立てる際には、外部サポートの有効活用も視野に入れながら、柔軟にプランニングを行ってみるとよいでしょう。

一般社団法人確定拠出年金診断協会では、豊富な実績と専門家ネットワークをもとに、運営管理機関だけでは実施が難しい個別相談や実践的なアドバイスを行っています。確定拠出年金の導入にあたり、「より効果的な投資教育を提供したい」「従業員の満足度を高めたい」という場合は、ぜひ当協会までご相談ください。

当協会の投資教育や個別相談は、運用管理機関を切り替える必要はなく、現状に補完してご利用いただくことができます。いわば、投資教育のみを追加で外注するような仕組みですので、人事総務担当者の負担も少なく、より効果の高い投資教育が実現可能です。